Последние причисленные к лику святых. Русские святые Русские православные святые: список

09 января 1920 года в Воронеже в день массового расстрела священнослужителей был убит архиепископ Тихон Воронежский. Стоит уточнить, что гонения на РПЦ начались ещё до прихода к власти большевиков. Либералы из Временного правительства предвосхитили большевиков в их отношении к религии и Церкви, показав себя врагами Русского православия. Если в 1914 году в Российской империи насчитывалось 54174 православных храма и 1025 монастырей, то в 1987 году в СССР осталось только 6893 храма и 15 монастырей. Только в 1917-20 годы было расстреляно более 4,5 тысяч священников. Сегодня рассказ о священнослужителях, отдавших жизнь за веру.

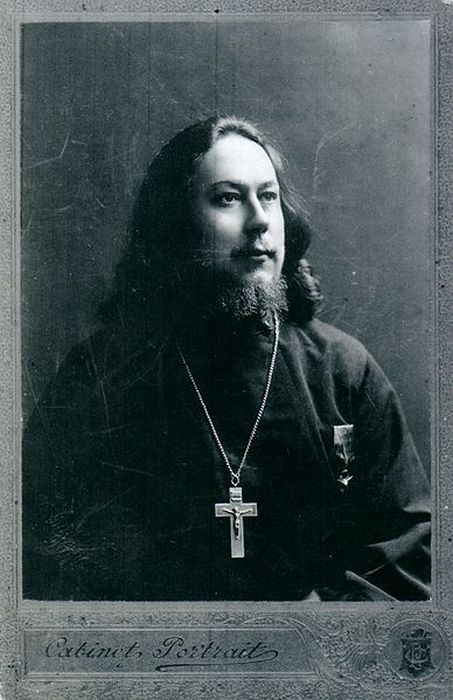

Протоиерей Иоанн Кочуров

Иоанн Кочуров (в миру Иван Александрович Кочуров) родился 13 июля 1871 года в Рязанской губернии в многодетной семье сельского священника. Он закончил Данковское духовное училище, Рязанскую духовную семинарию, Санкт-Петербургскую духовную академию, после окончания которой, в августе 1895 года, был рукоположен в сан священника и направлен на миссионерское служение в Алеутскую и Аляскинскую епархию. Это было его давним желанием. В США он служил до 1907 года, являясь настоятелем церкви Св. Владимира в Чикаго.

Вернувшись в Россию Иоанн Кочуров стал сверхштатным священником Преображенского собора в Нарве, священником церкви Казанской иконы Божией Матери в Силламяэ и одновременно с этим являлся законоучителем нарвских женской и мужской гимназий. С ноября 1916 года протоирей Иоанн Кочуров - второй священник в Екатерининском соборе Царского Села.

В конце сентября 1917 году Царское Село превратилось в центр противостояния казачьих войск, поддерживающих свергнутого главу Временного правительства А.Керенского, и Красной гвардии большевиков. 30 октября 1917 года о. Иоанн участвовал в крестном ходе с особыми молитвами о прекращении междоусобной брани и призвал народ к спокойствию. Происходило это во время артобстрела Царского Села. На следующий день в Царское Село вступили большевики, и начались аресты священников. Отец Иоанн пытался протестовать, но его избили, отвели на царскосельский аэродром и расстреляли на глазах его сына-гимназиста. Прихожане похоронили отца Иоанна в усыпальнице под Екатерининским собором, который был взорван в 1939 году.

Стоит сказать, что убийство протоиерея Иоанна Кочурова стало одним из первых в скорбном списке уничтоженных деятелей церкви. После этого аресты и убийства следовали практически безостановочно.

Архиепископ Тихон IV Воронежский

Архиепископ Тихон IV Воронежский (в миру Никаноров Василий Варсонофиевич) родился 30 января 1855 года в Новгородской губернии в семье псаломщика. Он получил прекрасное духовное образование, закончив Кирилловское духовное училище, Новгородскую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию. В возрасте 29 лет он принял монашество в Кирилло-Белозерском монастыре с именем Тихона, и был рукоположен в иеромонаха. Ещё через 4 года ему пожаловали игуменство. В декабре 1890 года Тихон был возведён в сан архимандрита и стал настоятелем Новгородского Антониева монастыря, а в мае 1913 года он был награждён саном архиепископа и переведён в Воронеж. Современники говорили о нём, как о «добром человеке, который проповеди говорил просто и доступно».

Преосвященному Тихону пришлось в последний раз в истории города Воронежа встречать с императрицей Александрой Федоровной и дочерьми Ольгой и Татьяной. Монаршие особы тогда побывали в Митрофановском Благовещенском монастыре, поклонились мощам святителя Митрофана и объехали госпитали для раненых воинов.

С начала Первой мировой войны архиепископ Тихон вёл активную общественную и церковно-благотворительную деятельность. Он совершал частные и общественные богослужения при проводах призывников, проводил панихиды по убиенным на поле брани. Во всех воронежских церквях были открыты попечительские советы, оказывающие моральную и материальную помощь нуждающимся, собирались и отсылались подарки в армию. В октябре 1914 году архиепископ Тихон благословил открытие лазарета-госпиталя для раненых на 100 кроватей в Митрофановском монастыре, а также открытие Воронежского епархиального комитета по устройству беженцев.

Архиепископ Тихон стал одним из первых священнослужителей, которым пришлось столкнуться с негативным отношением к Церкви новой власти. В первый раз его арестовали и, в сопровождении солдат, отправили в Петроград уже 8 июня 1917 года. 9 января 1920 года, в день массового расстрела в Воронеже священнослужителей, архиепископ Тихон был повешен на Царских вратах Благовещенского собора. Погребён высокочтимый мученик был в склепе Благовещенского собора. В 1956 году, когда Митрофановский монастырь и склеп были разрушены, Останки Тихона перезахоронили на Коминтерновском кладбище Воронежа, а в 1993 году его останки перенесли в некрополь Алексеевского Акатова монастыря. В августе 2000 года архиепископ Тихон РПЦ прославлен как священномученик.

Митрополит Киевский и Галицкий Владимир Богоявленский (в миру Василий Никифорович Богоявленский) родился в 1 января 1848 года в Тамбовской губернии в семье сельского священника. Духовное образование он получал сначала в духовном училище и семинарии в Тамбове, а затем в Киевской духовной академии. После окончания академии Владимир возвратился в Тамбов, где сначала преподавал в семинарии, а женившись, принял сан и стал приходским священником. Но его семейное счастье было недолгим. Через несколько лет умерли единственный ребёнок отца Василия и его жена. Пережив такое огромное горе, молодой священник принимает монашество с именем Владимира в одном из Тамбовских монастырей.

Священномученика Владимира ещё при жизни называли «всероссийским митрополитом», поскольку он был единственным из иерархов, кто последовательно занимал все главные митрополичьи кафедры РПЦ - Московскую, Петербургскую и Киевскую.

В январе 1918 году Всеукраинском Церковном соборе был поставлен вопрос об автокефалии Православной церкви на Украине. Митрополит Владимир отстаивал единство Русской церкви. Но лидер партии раскольников архиепископ Алексий, который самочинно поселился в Лавре по соседству с митрополитом Владимиром, всячески настраивал монахов Лавры против священноархимандрита.

Днём 25 января 1918 года красногвардейцы ворвались в покои митрополита и провели обыск. Монахи начали жаловаться, что они хотят завести в монастыре порядки, как у красных – с советами и комитетами, но митрополит не позволяет. Уже вечером к митрополиту в Киево-Печерскую Лавру пришли 5 вооружённых солдат. Владимира вывели из Лавры через Всехсвятские ворота и зверски убили между валов Старой Печерской крепости, неподалеку от Никольской улицы.

Впрочем, есть мнение, что в этом злодеяние большевики никакого участия не принимали, а убили митрополита бандиты, приглашённые некими монахами Киево-Печерской Лавры, которые поддались большевистской пропаганде и клеветали на архипастыря, якобы он «обирает» Лавру, получающую большие доходы от богомольцев.

4 апреля 1992 РПЦ причислила митрополита Владимира (Богоявленского) к лику священномучеников. Его мощи находятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры, в пещерной церкви Благовещения Пресвятой Богородицы.

Аримандрид Варлаам

Аримандрид Варлаам (в миру Коноплев Василий Ефимович) родился 18 апреля 1858 года. Сын горнозаводских крестьян. Его семья принадлежала к старообрядцам беспоповского толка. Путь в православие Варлаама был непростым. «Господи, покажи мне чудо, разреши мои сомнения», - просил он в молитвах, и в его жизни появился отец Стефан Луканин, который с кротостью и любовью разъяснял Василию его недоумения, и сердце его умиротворилось. 17 октября 1893г. в Пермском кафедральном соборе он принял миропомазание. Вскоре с Церковью соединились и 19 человек его родных.

6 ноября 1893 он поселился на Белой Горе и с того времени к нему стали стекаться желающие вести монашескую жизнь. Это место было таким уединённым, как . Он стал и первым настоятелем Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря.

В октябре 1918 года большевики разграбили Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь. Архимандрита Варлаама в наволочке из грубого полотна утопили в реке Каме. Варварскому разгрому подвергся весь монастырский комплекс: был осквернён престол, разграблены святыни, монастырские мастерские и библиотека. Некоторые монахи были расстреляны, а некоторые сброшены в яму и залиты нечистотами. Архимандрит Варлаам похоронен на кладбище в Перми.

Епископ Феофан (в миру Ильминский Сергей Петрович) родился 26 сентября 1867 в Саратовской губернии в семье церковного чтеца. Он рано остался без отца. Воспитывала его мать, человек глубоко религиозный, и его дядя - сельский протоиерей Димитрий. Сергей закончил Казанскую Духовную Академию, преподавал в Саратовском епархиальном женском училище. Только в 32 года он был рукоположен в сан священника. Современники вспоминали, что его пастырское обращение всегда было прямое и бескомпромиссное. По поводу убийства в Киеве Столыпина он сказал так: «Опять Иродиада беснуется, опять революционная, жидомасонская гидра требует главы слуг Государевых! »

В сентябре 1915 года отец Феофан был возведён в сан архимандрита Соликамского Свято-Троицкого монастыря. Когда в 1918 году новая власть заинтересовалась земельными угодьями, епископ Феофан заявил, что более боится страшного Суда и раскрывать информацию о монастырских владениях не будет. Под началом владыки организовывались многолюдные крестные ходы как протесты против гонений на церковь и грабежей монастырей.

В июне 1918 году епископ Феофан принял управление Пермской епархией после ареста и казни священномученика архиепископа Пермского Андроника, но вскоре и сам был арестован. 11 декабря 1918 года в тридцатиградусный мороз епископа Феофана многократно погружали в ледяную прорубь реки Камы. Его тело покрылось льдом, но он всё ещё оставался жив. Тогда палачи его просто утопили.

И ещё…

В 2013 году издательство ПСТГУ выпустило книгу-альбом «Пострадавшие за веру и Церковь Христову. 1917–1937», а 15 мая в Издательском Совете РПЦ состоялась встреча, посвященная изучению и сохранению памяти Новомучеников и исповедников Российских, организатором которой стал Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

Всем, кого заинтересовала эта тема, предлагаем узнать .

По учению Святой Православной Церкви святые, угодники Божии, составляя лик святых, молятся перед Богом о живых собратиях своих по вере, которые, в свою очередь, воздают им молитвенное чествование.

Некоторые подвижники, прославившиеся прозорливостью и чудесами, почитались всем народом; иногда даже при жизни в честь их строились храмы. Большей частью святые делались сначала местночтимыми (в монастырях или епархиях), а затем, по мере увеличения чудес от них, чествование их становилось общецерковным.

Почитание святых вошло в обычай с самых первых дней существования христианской Церкви. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Председатель Синодальной Комиссии по канонизации святых, в своем докладе “О канонизации святых в Русской Православной Церкви”, произнесенном на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 6–9 июня 1988 года, отметил, что “к концу первого тысячелетия Православная Церковь имела вполне сформированный список вселенских святых, празднуемый каждой Поместной Церковью. Известность отдельных местных святых возрастала, им начинают строить храмы” .

В истории канонизации святых Русской Православной Церкви выделяются пять периодов: от Крещения Руси до макариевских Соборов; собственно макариевские Соборы (1547 и 1549 гг.); от макариевских Соборов до учреждения Святейшего Синода; синодальный и современный периоды .

Правила, которыми руководствовалась Русская Православная Церковь при причислении подвижников к лику святых, в общих чертах напоминают правила Церкви Константинопольской. “Основным критерием канонизации служил дар чудотворений, проявленный при жизни или по кончине святого, а в некоторых случаях - наличие нетленных останков. Сама канонизация имела три вида. Наряду с ликами святых по характеру их церковного служения (мученики, святители, преподобные и др.) в Русской Церкви различались святые и по распространенности их почитания - местнохрамовые, местноепархиальные и общенациональные” .

Право канонизации местнохрамовых и местноепархиальных святых принадлежало правящему архиерею с ведома Митрополита (позднее - Патриарха всея Руси) и могло ограничиваться лишь устным благословением на почитание местного подвижника.

Право канонизации общецерковных святых принадлежало Митрополиту, или Патриарху всея Руси при участии Собора русских иерархов.

В монастырях почитание подвижников могло начинаться по решению совета монастырских старцев, которые позднее представляли дело на утверждение местного епископа.

“Церковному празднованию памяти святого предшествовала работа епархиальной власти по удостоверению в подлинности чудес при гробе почившего (а часто - и в нетлении мощей), а затем устанавливалось торжественное богослужение в местном храме и назначался день чествования святого, составлялась особая служба, писалась икона, а также “житие” с изображением чудес, удостоверенных дознанием Церковной власти” . Кроме соборного почитания и празднования дней святых, прославленных Богом, христиане отмечали память еще не канонизированных Церковью подвижников особым богослужением - панихидой. “Поскольку церковная память - это народная память, то часто именно она давала материал для канонизации того или иного святого. В этом смысле постоянная (во все времена) и повсеместная (во многих приходах и епархиях) молитвенная память о упокоении со святыми подвижников часто являлась первым шагом к канонизации сего подвижника. При этом многочисленные свидетельства о таких святых порою изобиловали большим числом повествований о чудесах, ими совершенных” .

В Русской Православной Церкви канонизация святых являлась подтверждением уже имевших место фактов народно-церковного почитания усопших подвижников благочестия: церковная же власть освящала это почитание и торжественно провозглашала подвижника веры и благочестия святым.

Канонизация всегда мыслилась церковным сознанием как факт проявления в Церкви святости Божией, действующей через облагодатствованного подвижника благочестия. Посему во все времена основным условием прославления было проявление подлинной освященности, святости праведника. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в своем докладе на Поместном Соборе Русской Православной Церкви излагает следующие признаки святости православных подвижников:

“1. Вера Церкви в святость прославляемых подвижников как людей, Богу угодивших и послуживших пришествию на землю Сына Божия и проповеди Святого Евангелия (на основании такой веры прославлялись праотцы, отцы, пророки и апостолы).

2. Мученическая за Христа смерть, или истязание за веру Христову (так, в частности, в Церкви прославлялись мученики и исповедники).

3. Чудотворения, совершаемые святым по его молитвам или от честных его останков - мощей (преподобные, молчальники, столпники, мученики-страстотерпцы, юродивые и др.).

4. Высокое церковное первосвятительское и святительское служение.

5. Большие заслуги перед Церковью и народом Божиим.

6. Добродетельная, праведная и святая жизнь.

7. В семнадцатом веке, по свидетельству Патриарха Нектария, три вещи признавались причиной истинной святости в людях:

а) Православие безукоризненное;

б) совершение всех добродетелей, за которыми следует противостояние за веру даже до крови;

в) проявление Богом сверхъестественных знамений и чудес.

8. Нередко свидетельством о святости праведника было большое почитание его народом, иногда еще при жизни” .

При многообразии причин и оснований канонизации святых в различные исторические эпохи существования Церкви одно осталось неизменным: всякое прославление святых есть явление святости Божией, оно всегда совершается по благоизволению и волеизъявлению самой Церкви.

Определенное значение в вопросе канонизации имели мощи. По учению Православной Церкви мощами святых являются как полностью сохранившиеся (нетленные мощи), так и отдельные частицы от тел прославленных Богом праведников. Само наименование их мощами на церковнославянском языке обозначает “мощь”, “силу”, то есть какие-то чудесные, сверхъестественные их проявления, что было свидетельством их причастности Божественной благодати. “Возникновение чудес или чудесных проявлений (источение мира) от мощей в Русской Церкви часто было началом прославления святого. Однако мощи святых нередко износились из земли уже после канонизации, из чего можно заключить, что наличие святых останков оставалось лишь одним из возможных условий прославления святого” .

Всякой канонизации предшествовала подготовительная работа по изучению житий, трудов и подвигов канонизуемого. Это обязательное условие соблюдалось как при единичном, так и при групповом прославлении угодников Божиих. В каждом отдельном случае Церковь, рассмотрев подвиги канонизуемого, определяла основания к его канонизации. После этого выносилось определение о причислении предложенного подвижника к лику святых Божиих угодников. В исследованиях, относящихся к предлагаемой канонизации, были представлены результаты изучения житий, чудес, трудов и подвигов всех нижепоименованных подвижников. Их многообразные подвиги духовного совершенствования призваны озарить путь к спасению современному христианину. “Труды по подготовке данной канонизации выявили необходимость и дальнейших изучений вопроса о прославлении святых, как живших в прошлом веке, так и завершивших свою подвижническую жизнь и подвиги в новое время. Они как звезды на тверди небесной над Русской землей; но требуется достаточно времени и углубленных трудов, дабы представить их жизнь и подвиги для назидания верным” .

Осуществленные за последний период канонизации святых в Русской Православной Церкви являются свидетельством возрождения в ней прерванной на многие десятилетия традиции прославления подвижников веры и благочестия, которая присуща Церкви на протяжении всего ее исторического бытия.

Немногочисленная по своему составу Синодальная Комиссия по канонизации святых, образованная на заседании Священного Синода 10–11 апреля 1989 года, сотрудничая с епископатом, клиром и мирянами, осуществляет своего рода координирующую роль в процессе изучения и подготовки прославления подвижников веры.

В зависимости от степени распространенности почитания подвижника он причисляется к местночтимым или общецерковным святым, “но критерии канонизации остаются одни и те же” .

Как известно, основания для канонизации формировались на протяжении многовековой церковной истории. Основанием для канонизации являются: “неустанная проповедь слова Божия, мученичество и исповедничество за Христа, ревностное святительское служение, высокая праведная жизнь, безукоризненное Православие. Критериями канонизации служат народное почитание подвижников, дары чудотворения, засвидетельствованные при жизни святого или после его смерти, и, нередко, хотя и не обязательно, наличие святых мощей” . “Канонизация должна служить укреплению веры, объединению членов Церкви в любви и согласии, она не должна создавать каких-либо поводов к смущениям и разделениям. Исходя из этих подходов, Комиссия взвешенно и тщательно изучает все поступающие в ее распоряжение материалы и лишь после этого предоставляет их Святейшему Патриарху и Священному Синоду” .

Причисление к местночтимым святым осуществляется с благословения Святейшего Патриарха, а к общецерковным - Архиерейским или Поместным Собором. “Таким образом, канонизация святых выражает соборный разум Церкви” .

На заседании Комиссии по канонизации святых, состоявшемся 18–19 марта 1993 года, по имевшемуся обсуждению была выработана следующая позиция: “В практике Русской Православной Церкви право канонизации местнохрамовых и местноепархиальных святых принадлежало правящему архиерею с ведома и благословения Предстоятеля Церкви - Митрополита, позднее - Патриарха всея Руси. Свидетельством святости являются в Церкви проповедь слова Божия, мученичество и исповедничество за Христа, святительское служение, высокая праведная жизнь, безукоризненное Православие. В подходе к канонизации местночтимых святых использовались те же критерии, что и при общецерковном прославлении: святость того или иного подвижника веры удостоверяется его народным почитанием, даром чудотворения святого при его жизни или после смерти и нередко - наличием нетленных мощей” .

Церковному прославлению святого предшествовала работа епархиальной власти по удостоверению подлинности чудес, связанных с его именем, и освидетельствованию мощей.

Затем составлялись богослужебные тексты в честь данного святого, писались иконы и житие с описанием его деяний и чудес. “Такая практика канонизации святых на епархиальном уровне, сложившаяся в Русской Православной Церкви, должна быть восстановлена и усвоена в работе епархиальных комиссий по канонизации святых для сбора и изучения материалов о канонизации подвижников веры и благочестия, решение о создании которых было принято на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 31 марта - 4 апреля 1992 года” .

1 октября 1993 года Священный Синод заслушал доклад Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Председателя Комиссии по канонизации святых, который представил документ этой Комиссии - “К вопросу о порядке канонизации местночтимых святых в Русской Православной Церкви на епархиальном уровне”. Священный Синод одобрил представленный Комиссией порядок канонизации святых и рекомендовал его к неукоснительному выполнению во всех епархиях Русской Православной Церкви. В связи с началом деятельности в ряде епархий Русской Православной Церкви комиссий по канонизации, организованных согласно решению Архиерейского Собора Русской Православной Церкви от 31 марта - 4 апреля 1992 года, для них необходимо было разъяснить порядок канонизации местночтимых святых на епархиальном уровне. Соборному решению о создании епархиальных комиссий по канонизации предшествовало Определение Священного Синода от 25 марта 1991 года о сборе на епархиальном уровне материалов о жизни и подвигах мучеников и исповедников веры XX века. В нем отмечалось, что собранные материалы следует направлять в Синодальную Комиссию по канонизации святых для дальнейшего их изучения на предмет канонизации мучеников и исповедников Российских. Епархиальным комиссиям по канонизации следует руководствоваться этим Синодальным Определением. Епархиальная комиссия собирает сведения о жизни, подвигах, чудотворениях и почитании в народе данного подвижника. Составляется его житие и текст деяния о причислении его к лику святых, пишется его икона. Составляются богослужебные тексты, которые передаются на рассмотрение Синодальной Богослужебной комиссии. Собранные материалы пересылаются епархиальным архиереем в Синодальную Комиссию по канонизации. После рассмотрения их в Синодальной Комиссии и при наличии достаточных оснований для канонизации Святейший Патриарх благословляет причисление к лику святых местночтимого подвижника веры и почитание его в данной епархии, о чем сообщается епархиальному архиерею. Канонизация местночтимого святого совершается епархиальным архиереем в установленном в Русской Православной Церкви порядке.

Имена прославленных местночтимых святых не вносятся в общецерковный календарь, и служба им не печатается в общецерковных богослужебных книгах, а публикуется отдельным изданием на местах.

Памятуя о постигших в XX столетии Русскую Православную Церковь испытаниях, хотелось бы особо отметить возрастание в народе почитания мучеников и исповедников веры, за Христа и Церковь Святую жизнь свою положивших. В докладе митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Председателя Комиссии Священного Синода по канонизации святых, прочитанном на Архиерейском Соборе 29 ноября - 2 декабря 1994 года, говорится, что “никакое подлинное страдание не пропадает в памяти Церкви, подобно тому как не пропадает бесследно христианский подвиг каждого умершего о Христе, о котором в чине отпевания или панихиды возносится усердная молитва: И сотвори ему (или ей ) вечную память ” . И поэтому Церковь заботливо хранит “Жития” (жизнеописания) святых страдальцев и увещевает верующих благоговейно почитать их, назидаясь их великой любовью ко Господу. “Среди христиан праведной жизни Церковь особо выделяет тех страдальцев, жизнь и особенно смерть которых наиболее ярко и наглядно свидетельствует об их глубочайшей преданности Христу. Такие страдальцы именуются Церковью святыми мучениками, исповедниками, страстотерпцами. Употребляемое в славянском и русском языках слово «страстотерпец» есть небуквальный перевод того греческого слова, которое у древних греков означало «победивший в состязании и носящий знаки этой своей победы, как награду». В православной же гимнографии это слово переводится на славянский и русский языки либо как «победоносец», либо как «страстотерпец»” . В сознании церковного народа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь епископы, клирики и миряне совершали подвиги мученичества и исповедничества. Наименование их “новомучениками Российскими” вошло уже в широкое употребление. “Причислив Патриарха Тихона к лику святых, Архиерейский Собор 1989 года прославил Святителя прежде всего за его исповедническое стояние за Церковь в трудную для нее пору” . От массовых репрессий 30-х годов пострадали десятки тысяч священнослужителей, миллионы православных мирян. “Но впечатление случайности в выборе жертвы несовместимо с христианским мировоззрением, для которого случайности не бывает. Господь говорил: «Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены» (Мф 10:29–30).

Мы верим поэтому, что христиане, умершие под пытками с именем Христа, молившиеся Ему перед расстрелом в тюремных подвалах, скончавшиеся, с благодарением Богу за все, от голода и тяжелых работ в лагерях, стали жертвой не трагической случайности, а положили свою жизнь за Христа” .

Канонизация новомучеников, к совершению которой идет Русская Православная Церковь, должна послужить не разделению, а единению церковного народа. Поэтому выбор святых подвижников, предлагаемых для церковного прославления, должен быть бесспорным и самоочевидным. “Считаю, что наш долг, архипастырей Русской Православной Церкви, - сказал митрополит Ювеналий на Архиерейском Соборе, - каждому в своей епархии, чутко и благоговейно отнестись к подобному духовному движению, давая ему церковное руководство и подготавливая в своих епархиях материалы для канонизации новомучеников Российских”.

Именно поэтому Архиерейский Собор, проходивший 31 марта - 4 апреля 1992 года, постановил “образовать во всех епархиях Русской Православной Церкви комиссии по канонизации святых для сбора и изучения материалов к канонизации подвижников веры и благочестия, особенно мучеников и исповедников XX столетия, в пределах каждой епархии” .

В том случае, если почитание местного святого выходит за пределы данной епархии, вопрос о его общецерковной канонизации выносится на суждение Святейшего Патриарха и Священного Синода после изучения в Синодальной Комиссии. “Окончательное решение об общецерковном прославлении принадлежит Поместному или Архиерейскому Собору Русской Православной Церкви. Между заседаниями таковых Соборов вопрос может решаться на расширенном заседании Священного Синода с учетом мнения всего епископата русской Православной Церкви” .

Комиссией по канонизации святых при Священном Синоде Русской Православной Церкви были подготовлены два документа - “О порядке канонизации местночтимых святых в Русской Православной Церкви на епархиальном уровне”, которые были рекомендованы на заседаниях Священного Синода 25 марта и 1 октября 1993 года “к неукоснительному выполнению во всех епархиях Русской Православной Церкви”. Указанные в этих документах принципы канонизации и должны определять деятельность епархиальных канонизационных комиссий. В течение последних двух лет в ряде епархий Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха были проведены канонизации местночтимых святых на епархиальном уровне. Возрождение процесса канонизации святых в епархиях свидетельствует о никогда не прекращавшемся почитании угодников Божиих в народе церковном. На заседании Священного Синода 22 февраля 1993 года под председательством Патриарха был заслушан доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Комисси по канонизации святых, в котором представлены результаты обсуждения вопросов богослужебной практики, связанных с почитанием местночтимых святых.

“В том случае, если имеются тропарь и кондак местночтимому святому, а службы не имеется, то совершать службы этому святому можно по Общей Минее. В том случае, если нет местночтимому святому тропаря и кондака, то общими тропарями, кондаками и службами пользоваться можно по роду его подвижничества. Что же касается составления новых тропарей, кондаков и служб данному подвижнику, то эта инициатива может исходить от правящего архиерея, который должен обратиться к Святейшему Патриарху с проектом соответствующих служб или с просьбой о составлении таковых в Богослужебную Комиссию. Если имеются тропарь и кондак местночтимому подвижнику, составленные в прошлом, то нужно провести исследование, являются ли эти тропарь и кондак следом установленного в прошлом местного его почитания как святого. Если же в этом убедиться невозможно, то ему следует совершать панихиду без употребления имеющихся тропаря и кондака” .

2 мая

- день памяти святой Матроны Московской

. Матрона Никонова почила 2 мая 1952 года

. Эта святая еще совсем недавно жила среди людей, совершая исцеления и многочисленные чудеса. Спустя всего 47 лет после кончины 2 мая 1999 года

святая Матрона была канонизирована как местночтимая святая Московской епархии (общецерковная канонизация состоялась в октябре 2004 года

).

Сегодня нам хочется рассказать о том, как церковь прославляет человека в лике святых.

Канонизация (греч. «узаконивать», «брать за правило» ) - это признание Церковью какого-либо своего члена святым с соответствующим его почитанием. Однако это не значит, что святыми являются только те люди, которые были канонизированы, ведь жило множество святых, которые почили в безвестности.

Причисление к лику святых (канонизация) обычно происходит после смерти человека, эта процедура очень долгая и кропотливая. Для этого специальная комиссия рассматривает жизнеописание праведника и решает, достоин ли он канонизации.

В настоящее время материалы для канонизации в Русской Православной Церкви собирает Синодальная комиссия по канонизации святых

.

Чин канонизации блаженной старицы Матроны

Комиссией изучаются житие, подвиги, труды канонизируемого, воспоминания современников о нем, факты, подтверждающие чудотворения, если таковые были, изучаются также мощи праведника.

Так по каким признакам причисляют к лику святых?

Во все времена основным условием прославления было проявление подлинной освященности, святости праведника. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в своем докладе “К вопросу о порядке канонизации местночтимых святых в Русской Православной Церкви на епархиальном уровне” на Поместном Соборе от 1 октября 1993 года излагал следующие признаки святости православных подвижников:

1. Вера Церкви в святость прославляемых подвижников как людей, Богу угодивших и послуживших пришествию на землю Сына Божия и проповеди Святого Евангелия (на основании такой веры прославлялись праотцы, отцы, пророки и апостолы).

2. Мученическая за Христа смерть, или истязание за веру Христову (так, в частности, в Церкви прославлялись мученики и исповедники).

3. Чудотворения, совершаемые святым по его молитвам или от честных его останков - мощей (преподобные, молчальники, столпники, мученики-страстотерпцы, юродивые и др.).

4. Высокое церковное первосвятительское и святительское служение.

5. Большие заслуги перед Церковью и народом Божиим.

6. Добродетельная, праведная и святая жизнь.

7. В семнадцатом веке, по свидетельству Патриарха Нектария, три вещи признавались причиной истинной святости в людях:

а) православие безукоризненное;

б) совершение всех добродетелей, за которыми следует противостояние за веру даже до крови;

в) проявление Богом сверхъестественных знамений и чудес.

8. Нередко свидетельством о святости праведника было большое почитание его народом, иногда еще при жизни.

Определенное значение в вопросе канонизации имеют мощи (однако это не является обязательным условием). По учению Православной Церкви мощами святых являются как полностью сохранившиеся (нетленные мощи), так и отдельные частицы от тел прославленных Богом праведников. Само наименование их мощами на церковнославянском языке обозначает “мощь”, “силу” , то есть какие-то чудесные, сверхъестественные их проявления, которые стали свидетельством их причастности к Божественной благодати.

Также свидетельством святости является , которое иногда чудесным образом образуется на мощах святых.

При прославлении в лике святых для нас важно, что с точки зрения Церкви, не канонизация делает человека святым, а его подвиг. Канонизацией признаются заслуги подвижника, а также уверенность в его спасении, ведь, прославляя праведника, Церковь перестает молиться о нем и начинает молиться ему.

Святых мы называем святыми не за полное отсутствие грехов, а за адекватное отношение к ним, за стремление очиститься от пороков и посвятить свою жизнь Богу. В этом смысле святые являются примером для христиан.

На первый взгляд кажется, что именно благодаря народу, тот или иной человек причисляется к лику святых, ведь первой ступенью к канонизации является почитание праведника еще при жизни, а потом и после его кончины. На самом деле это не совсем так. Святость человека определяется не людьми, а как бы самим Господом. Бог посылает людям зримые сигналы святости этого человека (например, исцеление больного на могиле святого или прозорливость святого при жизни).

Очередь к иконе Святой Матроны Московской в Покровском монастыре

Чаще всего, после положительного решения Синодальной комиссии о причислении к лику святых и благословения Святейшего Патриарха , святой сначала становится местночтимым (в монастырях и епархиях), а по мере почитания и общецерковным святым. Далее назначается день празднования нового святого, составляется служба, пишется икона, а также житие.

Если святой канонизирован в одной из Поместных Православных Церквей, его имя сообщают главам всех остальных. В этих Церквях может быть принято решение о включении новопрославленного святого в церковный календарь (имена прославленных местночтимых святых не вносятся в общецерковный календарь, и служба им не печатается в общецерковных богослужебных книгах, а публикуется отдельным изданием на местах).

На вопрос Кого и по какой причине причисляют к лику святых в христианстве? заданный автором Ѝльнур Ахметов

лучший ответ это В Сященном Писании, которое есть "Руководство и Свет"(по Корану) написано "Церковь есть столп и утверждение истины" Но чтобы, «не ошибиться» , Церковь и не спешит канонизировать, то есть официально прославлять в лике святых каких-то подвижников.

Церковная канонизация есть лишь подтверждение того, что давно свершилось на Небесах, у Бога.

Чтобы человек был канонизирован, необходимо, чтобы он… уже умер. Только проследив за его жизнью, за его подвигом, до самой смерти, более того, увидев, как он умирал, можно понять – действительно ли человек был праведником. После смерти этого подвижника необходимо, чтобы святость его была подтверждена… Богом. Как это возможно? Это чудеса, исходящие от могилы, или останков святого, или просто происходящие в ответ на молитву к нему.

Мало народного почитания. Нужно, чтобы целым рядом чудес был подтвержден факт – святой рядом с Господом, он молится о нас!

После смерти преподобного Серафима таких сообщений была масса. То же самое можно сказать о св. праведном Иоанне Кронштадтском, блаженной Ксении Петербургской и прочих святых. Есть свидетельства об удивительных чудесах, происшедших в их жизни по молитвам к св. Иоанну Кронштадтскому, блаж. Ксении, преп. Серафиму Вырицкому, блаж. старице Матроне и другим святым задолго до официальной их канонизации.

церковная канонизация нужна не святому, но нам! Это как подтверждение, что путь жизни святого есть путь настоящего сына (или дочери) Православной Церкви, это верный путь! И он приводит к Царству Небесному! Святых канонизируют не для того, чтобы что-то прибавить к их небесному статусу, это не некая церковная награда, от Бога они получили уже все. Святых канонизируют как пример для других христиан. Св. Иоанн Кронштадтский, которому говорили со слезами люди: «Батюшка, да как же это ты нас оставишь сиротами, когда умрешь?.. » – отвечал им: «Как помогал вам, пока был жив, также, еще больше, по милости Божией буду помогать по смерти». Святой человек, для которого вся его жизнь была служением другим, помощью другим, и по переселении в небесные обители не может оставить людей без помощи, бросить их. Знаете, как у матери болит сердце о ребенке, как, даже умирая, она хочет помогать ребенку, участвовать в его жизни. Так и святой человек. Да он весь – служение людям, помощь людям.

Ответ от Алексей С

[гуру]

почитайте Четьи Минеи (Жития Святых) , там все подробно описано

Ответ от Евровидение

[гуру]

лотерея для верующих-джек пот

Ответ от Бросок

[гуру]

Всех, принимающих Иисуса Христа, как Спасителя мира.

Ответ от словосочетание

[гуру]

Да всех подряд.... чуть помучился сразу святой!! всё пипец святой!!! а на руси есть мученники и похлеще смертию умирали лютой они не святые!! странно!!!

Ответ от Местный "БАБАЙКА"

[гуру]

zx471 - в коране об этом нет ни слова

Ответ от .

[гуру]

По причине святой жизни.

Ответ от Doktor Tov

[гуру]

В нашей церкви считают, что святыми людей может только Бог называть. А все люди призываются стремиться к святости.

Ответ от Глот

[гуру]

Чем больше воцерковил или заставил воцерковляться, тем больше доход имеет церковь, тем святее чел.

Ответ от Корхалев Дмитрий

[гуру]

Убийц в равноапостольные записывают)

Ответ от Катерина Катерина

[активный]

Выработались определенные критерии причисления православных христиан к лику святых. Обязательными считаются следующие условия:

– необходимо принадлежать к Православной Церкви и, по святителю Нектарию Иерусалимскому (1660–1669), «обладать твердыми православными взглядами» ;

– необходимо вести безукоризненную жизнь, быть святым во всех отношениях и оставаться благочестивым до своей кончины;

– на протяжении всей жизни словом и делом оставаться верным Церкви, свидетельствовать и защищать истинную веру и православные догматы;

– умереть мученической смертью; часто и сама жизнь святых является мученичеством на пути веры во Христа.

- прот.

- игумен Андроник Трубачев

- архим. Георгий Тертышников

- игумен Дамаскин

- проф.

Канониза́ция

(от лат. canonizatio; от греч κανών (канон)) – официальное признание праведника, одного из своих членов, святым; официальное причисление его к святых. Из сказанного не следует, что только те, кто канонизирован, стяжали святость, т.к. существует большое количество святых, почивших в безвестности.

В широком смысле канонизацию можно понимать как прославление свидетельства реальности и человека.

Канонизация – это закрепление актом высшей церковной власти реального опыта молитвенной связи между членами Церкви (и не только ныне живущими) и подвижником благочестия, – опыта услышанных молитв, конкретной помощи и духовной связи, которую сотни, а иной раз сотни тысяч людей ощущают между собой и угодником Божиим. Когда для Церкви эта связь становится несомненной, тогда и происходит канонизация новоявленного святого – подлинного раба Божия и нашего помощника, о чем многие уже знают по собственной жизни.

В Православной Церкви причисление к лику святых отмечается торжественной службой в честь новопрославленного святого. Процедура канонизации была разработана и строго регламентирована относительно недавно.

В I–IV вв. почитание святых определялось общиной и узаконивалось епископом. Позднее почитание святых и общецерковное распространение такого почитания определялось внесением имени усопшего члена общины в список мучеников (мартиролог). Когда почитание принимало повсеместный, т.е. общецерковный характер, оно подтверждалось главой Поместной Церкви.

В Русской Православной Церкви причисление к лику святых совершали на местах епархиальные архиереи. Первый пример соборного решения о канонизации – постановления церковных соборов 1547 и 1549 гг.

В наше время на местное почитание подвижника святым требуется разрешение патриарха, для общецерковного признания святого – решение Архиерейского собора. Если святой канонизирован в одной из Поместных Православных Церквей, его имя сообщают главам всех остальных. В этих Церквях может быть принято решение о включении новопрославленного святого в . Так, в Русской Православной Церкви почитают святого Иоанна Русского Исповедника, преподобных Германа Аляскинского и , хотя Иоанна Русского и Силуана Афонского канонизировала Константинопольская Православная , а Германа Аляскинского прославила Американская Православная Церковь.

Православный христианин причисляется Церковью к лику святых после смерти. Наиболее распространены следующие условия канонизации: святость жизни, страдание за православную веру, дар творить чудеса при жизни и/или после смерти как свидетельство того, что через подвижника действует Божественная Благодать, точное соответствие веры подвижника православному вероучению, нетленность мощей. Народное почитание служит поводом для рассмотрения вопроса о канонизации церковными властями.

В настоящее время материалы для канонизации в Русской Православной Церкви собирает Синодальная комиссия по канонизации святых.

Преподобный Афанасий Паросский в письме к своему ученику : «Ты написал мне, что недавно, в день памяти св. Иоанна Богослова, у тебя с друзьями возник разговор о новомучениках, и что некоторые из них, не только малознающие, но и ученые, утверждали, что святых мучеников нельзя почитать без разрешения Великой Церкви, а ты вроде бы и хотел возразить, но засмущался, боясь, как бы их слова не оказались справедливыми. Ты пишешь, что написал мне сие, дабы я посмеялся, но я не посмеялся над этим потому, что хотя и достойны смеха те, кто высказывают подобные суждения, сама тема – не смешная, но благопристойная и святая. Поэтому я больше огорчился; особенно же меня огорчило то, что образованные люди говорят как неученые и малограмотные. Где прочитали о сем эти «ученые», да и где это слыхано в Церкви Божией, чтобы святые мученики ожидали земного суждения об их мученичестве, чтобы этот земной суд свидетельствовал о тех, кто запечатлел свой конец исповеданием святой веры и кого подвигоположник Христос сразу и немедленно сподобил небесного венца?»